2021年11月18日

2025年8月13日

目次

1. 横領被害に気づいたら

従業員による横領などの不正行為が疑われる場合、すぐにでも本人を問い詰めたくなるかもしれません。ですが、少し待ってください。

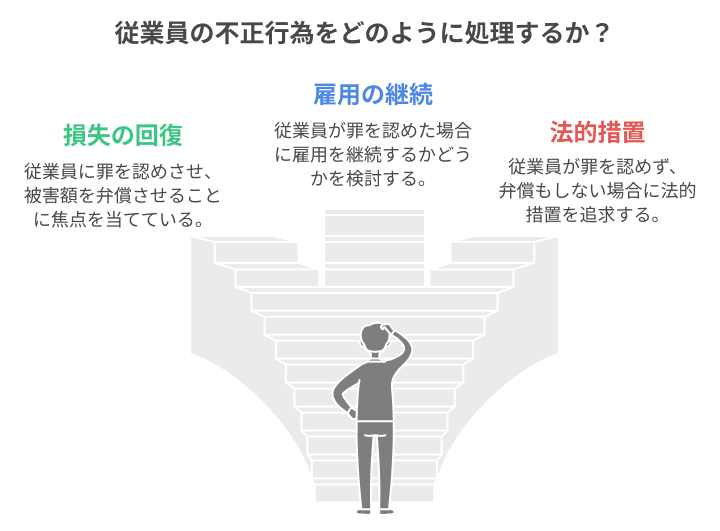

まず、経営者であるあなたが一番望んでいることは何でしょうか?次のようなポイントを整理して考えてみましょう。

損失の回復:

従業員に罪を認めさせた上で被害額を弁償させ、お金を取り戻すことですか?

雇用の継続可否:

横領をした従業員が罪を認めた場合に、その従業員の雇用は継続しますか?それとも辞めさせたいですか?

法的措置:

従業員が罪を認めず、弁償もしない場合には民事訴訟を起こしてでも回収すべきでしょうか?さらには懲役刑など刑事上の処罰も受けさせたいとお考えでしょうか?

いずれの場合でも、横領した従業員に対する責任追及を確実に行いたいのであれば、証拠集めを慎重かつ計画的に進める必要があります。というのも、他の犯罪と比較しても横領の立証は難しいためです。証拠がないまま早計に動いてしまうと、かえって逆効果になる恐れがあります。以下、横領の立証について具体的に解説していきます。

2. 横領の立証の難しさ

まず挙げられるのは、横領の法律上の要件が複雑であるという点です。例えば刑法上、「横領罪」と一口に言っても以下の種類があります。

- 委託物横領罪(刑法252条):

一般に「横領」と呼ばれる典型的な横領罪です。 - 業務上横領罪(刑法253条):

仕事上預かっている他人の物を横領した場合で、法定刑がより重くなります。 - 占有離脱物横領罪(刑法254条):

落とし物など占有を離れた他人の物を横領した場合です。

このうち、一般的な従業員による金銭等の着服行為は、委託物横領罪または業務上横領罪に該当します。これらが成立するためには、「自己の占有する」「他人の物」を「横領した」ことが必要となり、それぞれの要件について自社のケースで該当するか慎重に検討しなければなりません。法律の文言ひとつひとつに当てはまる証拠を揃える必要があり、この点で立証のハードルは高いと言えます。

次に、証拠が不十分なまま対応すると、被害者であるはずの企業側が不利益を被るリスクがある点も難しさの一つです。例えば、横領の疑いのある従業員を懲戒解雇する場合が典型です。横領の証拠が十分に揃わないまま懲戒解雇を行うと、後になってその従業員から「解雇は無効だ」として訴訟を起こされる可能性があります。

仮に裁判で横領の事実が認められなければ、解雇は無効となり、さらに解雇後から現在までの未払い賃金を支払わなければならなくなる恐れがあります。特に未払い賃金の支払い命令は企業にとって大きなダメージとなり得ます(現在、未払い賃金は最大3年分まで遡って請求可能です)。このように横領を立証できないリスクはあなどれず、慎重な証拠収集と判断が必要なのです。

3. 従業員が横領を認めない場合の対応

横領の疑いがあるにもかかわらず従業員が否認している場合、企業としては慎重かつ戦略的な対応が求められます。以下、主な対応策について解説します。

3-1. 証拠の確保を最優先に

従業員が否認する場合であっても、客観的な証拠があれば責任追及は可能です。逆に証拠がなければ、民事・刑事いずれの対応も困難になります。そのため、帳簿、取引履歴、防犯カメラ映像、電子メールなどの物証を早期に保全しましょう。

3-2. 民事訴訟による損害賠償請求

証拠が揃っている場合、民事訴訟を提起して弁償を求める方法があります。判決によって被害回復を図ることができますが、証拠が不十分であれば敗訴リスクもあるため、弁護士と相談しながら慎重に判断しましょう。

3-3. 刑事告訴による対応

悪質なケースでは刑事告訴を検討します。刑事手続によって証拠が集まりやすくなる一方で、本人が対決姿勢を強めることもあるため、刑事告訴の目的と影響を十分に検討した上で実施する必要があります。

3-4. 雇用上の対応:懲戒解雇・合意退職・普通解雇

証拠が揃っていれば懲戒解雇が可能です。ただし、証拠が不十分な場合は合意退職や普通解雇など、穏便な方法を検討すべきです。安易な懲戒処分は不当解雇とされるおそれがあるため、就業規則と証拠の整合性を確認して進めることが重要です。

4. 必要な証拠とは

では、横領を立証するために最も重要な証拠とは一体何でしょうか。横領をした従業員本人の自白でしょうか。それとも「横領を見聞きした」という同僚社員や経理担当者の証言でしょうか。

これらも手がかりとして大事ですが、一番重要なのは本人の自白に頼らない「客観的な証拠」です。客観的な証拠とは、人の記憶や証言によらず客観的な形で残っている証拠を指します。例えば以下のようなものです。

- 防犯カメラ映像:

犯行の一部始終や重要な瞬間が記録された映像。 - 帳簿や記録類:

金銭の流れを示す会計帳簿、伝票、電子取引履歴などの記録。 - 電子データ:

横領した従業員のメールやチャットの履歴、PCのアクセスログなど。

これらの客観的証拠は、当事者の発言に左右されずに事実関係を裏付ける強力な材料となります。中でも 金銭の流れを示す書類やデータ、映像記録は裁判でも重視されやすい証拠です。実際、契約書・領収書・メールなどの書面やデータによる客観的証拠は裁判所に非常に重視されており、そういった記録があれば事実認定がしやすくなるとされています。

5. なぜ「客観的な証拠」が重要なのか

客観的証拠が重要視される理由の一つは、「裁判官が客観的な証拠を重視するから」です。刑事事件で有罪かどうか、刑の重さを判断するのも裁判官ですし、従業員に対して民事で損害賠償を求める場合でも、最終的に争いが裁判になれば判断するのは裁判官です。

裁判官は人の話よりも、裏付けとなる客観的な証拠にもっとも注目します。従業員が横領を認めない場合には、民事で弁償を求めるケースでも最終的に裁判で争わざるを得なくなるでしょう。そうした場面で客観的証拠を示せなければ、こちらの主張を裁判官に認めてもらうことは極めて困難です。

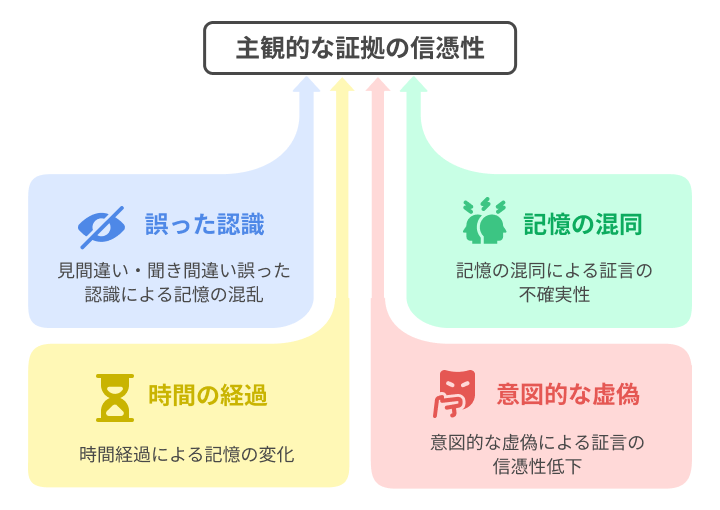

人の記憶や証言というものは、どうしても間違いが入りやすいものです。見間違い・聞き間違い、他の出来事との混同、時間経過による記憶違いなどは誰にでも起こり得ますし、場合によっては故意に虚偽の証言をする人も残念ながら存在します。他方、客観的な証拠であれば(防犯カメラ映像などが分かりやすい例ですが)偽造の可能性が完全にゼロとは言えないものの、基本的には実際に起こった出来事をありのままに近い形で示すため信頼性が高いのです。

そのため、裁判ではまず人の話はひとまず置いておいて、「何か客観的な証拠があるか」が検討されます。ここで客観的証拠を提示できないと、裁判を有利に進めることが非常に難しくなります。そうなると、1で挙げた「経営者であるあなたの一番の希望」(例えば被害金の回収など)が実現できなくなる可能性が高くなってしまいます。

また、客観的証拠がなく人の話だけを頼りにしている場合の危険性も指摘しておきます。唯一の拠り所だった証言が覆されてしまえば、証拠がなくなってしまうということです。

例えば実際によくあるケースとして、当初は横領の事実を認めていた犯人が、やり取りを重ねるうちに途中で態度を変え「横領なんてしていない」と否認し始めることがあります。また協力を約束してくれていた同僚が、後になって何らかのトラブルから証言を拒否してしまうケースも考えられます。そのように証言に頼った証拠は不安定であり、いつ覆されるかわかりません。

だからこそ、従業員の横領に気付いた段階から、将来を見据えて客観的な証拠を地道に集めていく必要があるのです。

7. 横領問題に強い専門家へ相談を

以上のように、社内で横領問題が発生した場合、証拠の収集方法や対応方針によって今後の結果は大きく左右されます。当事務所(弊所)では、これまで数多くの横領案件を取り扱ってきた経験から、状況に応じた適切な対応策をご提案することが可能です。

横領発覚後の対応方針の決定段階からのご相談も大歓迎です。例えば、被害に遭ってしまった金銭をできるだけ早く取り戻すため民事上の対応を最優先にしたい、といったご希望にも沿ったサポートが可能ですし、場合によっては刑事手続との併用についてもアドバイスいたします。民事・刑事いずれの場合でも、企業様のご意向に合わせた対応プランをご提案いたします。

また、個別の事案に応じて事情を丁寧にヒアリングし、法律上の要件に該当するかどうかを検討いたします。お手元にある証拠を確認した上で、今後追加で必要となる証拠についても具体的にアドバイスいたします。

企業様からご依頼があれば、証拠収集や事実調査自体を弁護士が協力して進めることも可能です。実際、弊所で対応した案件でも、監視カメラの設置場所や時期について助言し、それに基づき実行していただいた結果、横領の瞬間をカメラ映像という決定的な証拠で押さえることができたケースもございました。

「横領被害に遭ったものの、これから何をどう進めればいいか分からない」「横領の立証にどんな証拠が必要なのか判断に迷っている」――そのようなお悩みをお持ちの中小企業の経営者様や法務ご担当者様は、ぜひ横領問題のノウハウを豊富に蓄積した弊所にご相談ください。

私たちは横領問題の一日でも早い解決に向けて全力でサポートいたします。さらに、再発防止のための社内体制の整備についてもアドバイス可能ですので、併せてご相談いただければと存じます。

早期の相談・対応によって被害を最小限に留め、企業経営への悪影響を防ぐことができます。横領問題でお困りの際は、どうぞお早めに専門家へご相談ください。弊所は法律の専門家として、親身かつ専門的な立場から皆様をサポートいたします。